“レドーム上の水膜による減衰の影響”

−水は誘電体であり、アンテナレドーム上に水膜が形成された場合には損失が生じる。

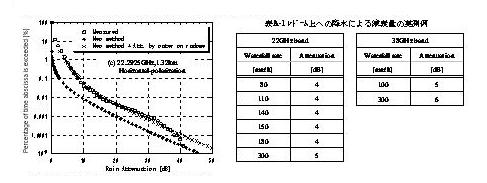

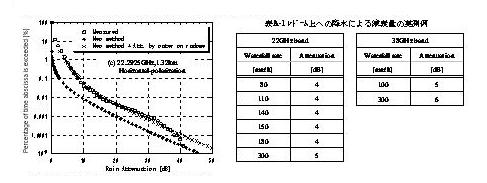

レドーム上の水膜による減衰の実測例として、新推定法論文論文5 “安全係数の概念を導入したM分布近似降雨減衰確率推定法”より図6の抜粋(新推定法による計算のみ)及び表A-1を示す。

図6 種々な距離における比較(22GHz帯)より抜粋

表A-1はレドーム上の水膜による減衰量の実測結果を示しているが、レドーム上に一様に水膜ができるような状態において22GHz帯では4dB程度、38GHz帯では5dB程度の減衰が生じることが確認された。なお、レドームに撥水塗料を塗布した場合には、水玉状となって落下し、レドーム上で水膜は形成されないため、減衰も発生しない。

図6の抜粋において実測降雨減衰量CDF(○)と新降雨減衰確率推定法(◆)とは良い近似を示しているが、全体的にオフセットがかかったようになっている。0.01%程度より確率が小さい部分でオフセットは8dB程度ほぼ一定となっている。これは22GHz帯の例であるが、表A-1の22GHz帯側が、片側のアンテナに散水しての測定で、4dBとなっており、図6で0.01%程度以下の部分においては両側のアンテナとも雨域の中にあると考えれば、これらは良い一致を示していると言える。

(詳細は論文5参照)

− 張欣,蛭田明,“準ミリ波帯平面アンテナの表面水膜により電波伝播特性への影響”,信学技報 A・P2002-71,pp.49-52(2002-7)において、レドーム上の水膜による減衰の実測結果が報告されている。25〜27GHz、200×200mm2の平面アンテナのケースで、少なくとも3dB程度の減衰を見込む必要があるとしている。

− レドーム上の水膜による減衰量は、理論的には*1、周波数、レドーム材質・厚さと水膜の厚さに関係する。水膜の厚さは。レドームの材料、表面処理の状況により異なると考えられる。これらの条件が得られていないため厳密な計算は困難であるが、一般的に考えられるケースとして、1mm程度の薄いテフロン製レドームが用いられているとし、かつ数dBの減衰が生じるようなケースの場合には、水膜層のみで減衰を計算した場合とレドーム層も加えて2層で減衰を計算した場合の違いは小さいことが確認されている。減衰量が22GHzで4dB、38GHzで5dBの場合の水膜層のみで計算した場合の水膜の厚さは0.07 mm弱となる。少なくとも、周波数以外の条件が明確でない場合には、この程度の厚さまでの水膜が発生する可能性があると考え、即ち、とりあえず水膜の厚さを0.07mmと想定し、水膜層のみの条件で理論値を求めておくことは、水膜による減衰を考慮する上で有効と考える。

*1:佐藤明雄、小川英一,“準ミリ波帯におけるガラスの反射、透過特性と整合層の効果”,信学技報 A・

P82-142,pp.37-44(1983-02).